业务流程管理的需求与产生的背景

20世纪90年代,Michael Hammer和James Champy的成名之作《公司再造》(Reengineering the Corporation)一书在全美公司领域引发了一股有关业务流程改进的汹涌浪潮。这两位管理学宗师在书中展示了这样一个观点——重新设计公司的流程、结构和文化能够带来绩效上的显著提高。但是由于缺少对变革管理以及员工变革主动性的关注,在很多致力于把他们的理论付诸实践的公司身上产生了反作用的结果。曾经的有关业务流程再造的金科玉律黯然失色,并且变得落时。今天,业务流程改造有了新名字——业务流程管理(BPM),而且再次进入了流行时段。受到全球竞争压力、消费品化以及政府监管的刺激,美国公司正在重新审视他们的业务流程,寻找到更高效的方法,通过自动化甚至外包的手段去实施它们。公司再次把业务流程管理——这种通过分析、建模和监控持续优化业务流程的实践,当作一种解决业务难题和帮助公司实现自己财务目标的系统方法。

“公司正在认识到全面而可靠的理解自己的流程对于实现任何绩效目标都是非常根本的要求”,咨询机构Process Renewal Group的创始人Roger Burlton说。“如果大多数组织还没有做点什么业务流程管理的事情的话,那么他们一定已经在开始做项工作了”。

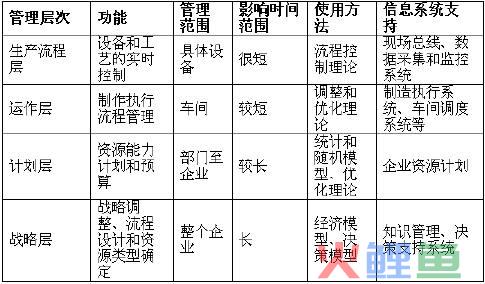

业务流程(也叫做经营流程)是为了实现一定的经营目的而执行的一系列逻辑相关的活动的集合,业务流程的输出是满足市场需要的产品或服务。根据功能、管理范围等的不同,企业的流程管理一般分为生产流程层、运作层、计划层和战略层四个层次。图1对各个层次做了比较。

图1 流程管理的四个层次

流程管理的各层次均有相对独立的、特定的方法,但层次之间也有着密切的联系。首先,高层的管理目标最终要通过低层的业务活动来实现;其次,当低层的管理解决不了实际问题时,就需要引入高层的管理,例如当运作层的调度无法解决资源的配置问题时,就说明分配给该流程的资源数目需要修改,此时需要引入计划层的管理,重新进行资源能力计划的计算;最后,低层的数据为高层的管理决策提供依据,企业的策略管理和战略管理中的模型和参数来自对企业实际经营活动统计数据的积累。因此,从整个企业流程管理的角度来看,有必要将这四个层面上的流程管理统一到一个框架下,并和企业的信息系统联系起来。

从企业信息系统的角度来看,办公自动化系统、事务处理系统和决策支持系统等都是常见的企业信息系统,但这些系统并没有加入流程的因素,只是用来帮助员工更好地完成某些特定的任务。工作流系统的出现使得整个流程的自动流转或自动执行成为可能,但是工作流一般只解决生产流程层的问题,与企业的计划和战略决策还存在一定的脱节。另外,随着企业业务流程向企业外部(供应商和客户)延伸,传统的工作流系统无力解决跨企业的流程集成问题。基于以上原因,面向企业的业务流程管理解决方案由此应运而生。

业务流程是把一个或多个输入转化为对顾客有价值的输出的活动。简而言之,业务流程是以涉及为顾客提供产品或服务为最终目标的组织活动的集合。一个典型的业务流程应该包括下面六大要素:流程目的(它存在的理由);输入资源;按一定秩序执行的活动;这些活动之间的结构(相互关系和作用);输出结果;该流程创造的价值。

一家企业成功的基础,就是通过业务流程协调各种资源来达成企业目标。无论是向顾客交付产品,与合作伙伴协同,还是引导员工的努力,业务流程能够将企业的产品、品牌和价值有机地编织到一起,例如下面这些业务活动都是业务流程:根据生产所需,安排原材料的检验、入库和供应;回答客户的咨询;从供应商那里采购;向市场投放新产品。事实上,业务流程集成了企业内各种业务的特征,业务流程也因此成为企业运作特性的核心。