施拉姆公式在报纸编辑中的运用

报纸编辑的日常工作也往往是围绕对这两方面问题的改善而展开的。一方面是提高读者可能获得的收益,也就是提供尽可能多而且有用的信息,有人简单地称之为提高可读性。在上世纪90年代,我国的都市报风潮中曾经出现了对于可读性的极力追求和提倡,一时之间“短广软”成为许多报纸唯一的新闻衡量标准。但随之而来的是,虽然报纸可读性有很大提高,同时也伴随着新闻低俗化的极端表现。随着报业竞争的发展,我们不难发现,对可读性应该有更正确的理解。仅仅追求文章的“好看”,在带给读者最初的新奇之后,并未成为稳固维系传媒与受众的纽带。要提高媒体的吸引力和读者忠诚度,则必须具有“必读性”,而必读性则来源于其与读者生活的密切相关。

应该说,大到一份报纸,小到一篇报道,能否赢得读者,不同时期、不同地区、不同文化的衡量标准并不相同。但其中有一个规律是:从深层看,读者追求收益最大化,而读者的收益分为两方面,功能收益和情感收益,这源于人是感性与理性的结合体,这也是媒体吸引力和读者忠诚度的双重来源。

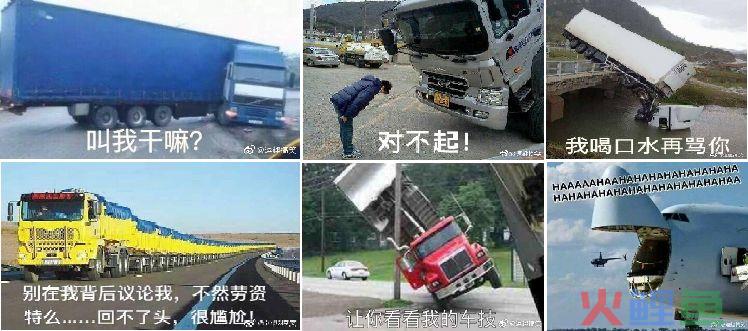

编辑工作的另一个重要方面,根据施拉姆公式,为了提高读者选择一份报纸的概率,还应尽量降低读者得到或者阅读信息的成本和难度。而成本又分为货币成本(价格)和其他成本(时间、体力和精神消耗)。为减少读者成本,一方面应降低货币成本,另一方面降低非货币成本,即降低受众获得或使用媒体的时间、体力和精神消耗。从报纸编辑的角度来说,则应该在版面编排上,做到编排醒目清晰,文章分类明确。多用易于阅读的大标题,给读者以视觉上的清晰愉悦。多使用照片,为比较长的文章配上表格、图表或漫画,以方便读者阅读理解。报纸头版应当容纳尽可能多的重要新闻,并有内文导读栏,以方便读者阅读选择;设立针对不同目标读者群的专门版面等。

报纸编辑的手法是多变的,报纸版面风格在不同时期也有不同的风潮,而不同媒体更是依靠不同的版面语言相互区分并吸引读者。但通过对施拉姆公式的解读,我们能够认识到,这些编排手法并不仅仅是令版面好看悦目那样简单,在编辑日常工作每个决定的背后,都有着传播学最基础原理与人类行为基本准则的永恒运作。