来源国效应的理论解释

关于来源国效应,有多种理论解释。

1、信号假说(Signaling hypothesis)

该假说认为来源国是一种信号,它可以通过标志产品的质量而影响消费者对产品的评价,消费者也可以以来源国为依据推断产品的属性信息。不过这种假设比较适用于如下情形:评价产品需要大量信息,而可以获得的信息很少。持这种观点的有Han等。Han(1989)还用他所谓的光环效应(halo)来解释这一过程,他认为,来源国的作用类似于消费者利用价格来判断质量一样,消费者能够利用它推断一个不熟悉的外国品牌的质量。其作用过程是,国家形象影响消费者的产品属性评价(信念),进而影响消费者对产品的态度,即:国家形象(country image)→信念(belief)→态度(attitude)。Li和Wyer(1994)的结果在一定的条件下支持这一假设,条件是当被呈现的属性信息较少且产品是被试熟悉的(如手表)时,来源国最可能被当作信号,用以推断其它更具体的信息。

与信号假说相类似的另一种观点是刻板印象假说。刻板印象假说认为来源国是一种已经形成的关于国家刻板印象(stereotype)或图式,消费者利用这种刻板印象来评价新产品。例如,德国汽车是高质量的,大众是德国汽车,所以大众轿车也是高质量的。

2、独立属性假说(Independent-attribute hypotheses)

独立属性假说主张,消费者将来源国当作一个产品属性,使之与其它属性一起影响产品评价。例如胶卷,有美国生产的柯达,有日本生产的富士。消费者有时可能根据对不同国家的情感选择富士或柯达。在某些特定时期(如战争,外交交恶),来源国作为一个产品的属性起到关键的作用。

此外,消费者也可能相信某个来源国(如德国或法国)的产品(汽车或香水)具有声望价值的,因而认为拥有该国的产品能够反映出自己的社会地位。Li和Wyer(1994)研究有条件地支持这一假设,即只有在来源国信息首先被传递给被试、或者决策是重要的(刺激被试考虑所有信息)时,高质量或低质量商品的来源国信誉才可能被用作独立的属性信息。

3、概构模型(summary construct model)

Han(1989)提出另一个模型来解释来源国效应,叫做概构模型。概构模型认为,消费者拥有关于产品的丰富知识,来源国起到概括产品属性信念的作用,并直接影响品牌态度,即:信念→国家形象→态度。换言之,消费者用来源国来表征他们对来自不同国家的品牌的知识。例如消费者可能给A国的电视机打比较高的分数,而给B国的电视机打比较低的分数。

但是消费者所打的分数并不是直接依据来源国线索做出的推论,而是因为他们知道来自A国的微波炉的确质量比较好。Agrawal和Kamakura(1999)支持这一假说,他们的研究发现,产品的客观质量因来源国不同而已,而且不同来源国产品的客观质量与现存研究中消费者对不同来源国产品的评价相一致。

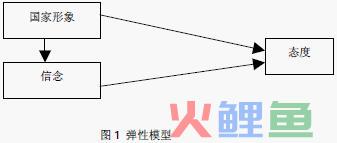

4、弹性模型(flexible model)

弹性模型是针对Han(1989)的两个模型提出来的,用来描述消费者在考虑外国产品时发生的复杂的加工过程。Han(1989)的光环效应模型认为,在消费者缺乏对产品了解的情况下,来源国对产品态度的影响是以产品信念为中介的。而概构模型主张,在消费者对产品高度了解的情况下,产品信念对产品态度的影响则是以来源国为中介。也就是说,在Han(1989)的两个模型中,产品信念和来源国都不能直接影响产品态度。

Knight和Calantone(2000)对此提出批评并认为,不管消费者对产品的了解程度如何,来源国形象和产品信念都在不同的程度上直接影响着品牌态度,来源国同时还影响消费者的产品信念的形成(如图1)。他们还用研究结果证实了他们的推断具有普遍性,但是来源国和产品信念如何影响消费者购买决策以及影响大小,还需要结合文化因素来考虑。